申込受付中 セミナーID:151332 JMA151332

- オンライン参加

- 若手

- ビジネススキル

- マインドセット

| 対象 | ・チームの一員として成果を上げるだけではなく、主体的に周囲を巻き込みながら行動することが求められている若手~中堅社員の方 ・任された業務はこなせるが、次のステップとして“自ら仕事を創る力”や“リーダーシップ”求められはじめている方 ・これからのキャリアを見据え、社会人としての土台やスキルを改めて強化したいと考えている方 |

|---|---|

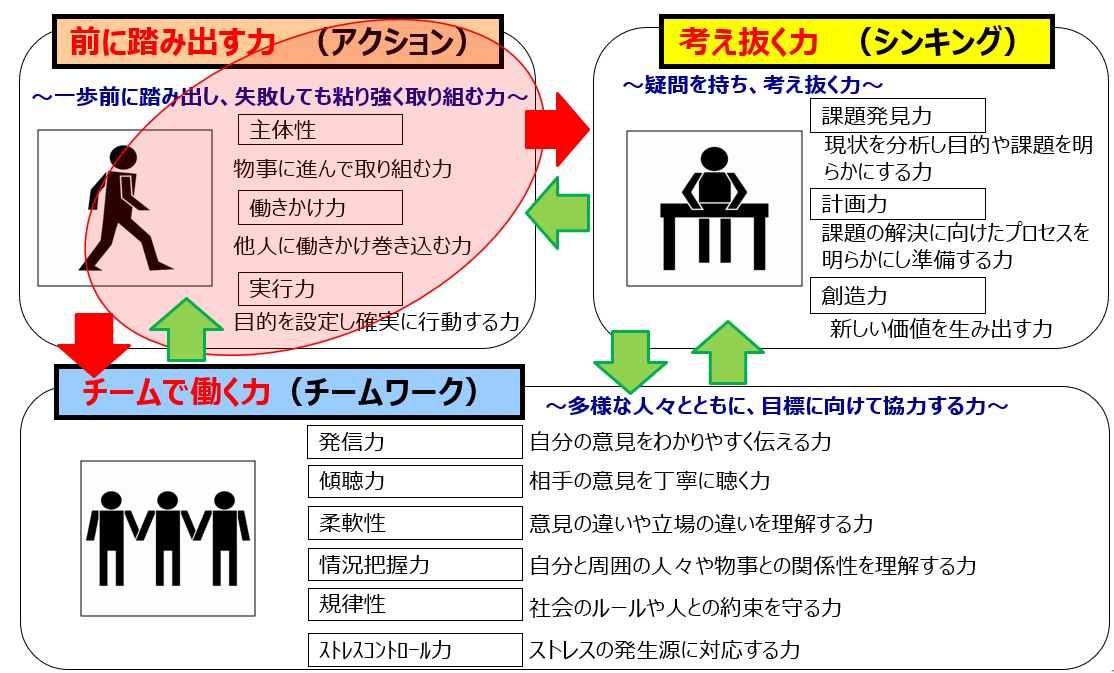

| 特長 | 期待される若手・中堅社員、チームリーダーに求められるのは、 ★問題・課題に対して当事者として真摯に向き合う「主体性」 ★メンバーや関係者と協働する「働きかけ力」 ★成果を出すためのPDCAを徹底する「実行力」 本研修では以下の視点から若手・中堅社員の「前に踏む出す力(アクション)」を鍛錬します。 ●JMAが開発した「社会人基礎力チェックリスト」で、自身の12の能力要素の強みと弱みを可視化する ●「主体性」「働きかけ力」「実行力」職場で求められる使命と役割を可視化、再認識する ●自身の将来を描くと共に今後3ヶ月~1年の「前に踏み出す力」のアクションプランを作成・コミット |

| 開催地域・形式 |

|

| パンフレット |

| 項目 | 内容 | |

|---|---|---|

| 1日目 9:30~ 17:00 | 1 若手・中堅社員として抑えるべき環境変化 | (1) 社会~業界~当社~担当領域~担当業務 (2) 「人生100年時代」に必要な「社会人基礎力」とは (3) 自己の「社会人基礎力」セルフチェック ~これまでの社会人生活の振り返りと強化すべき行動習慣・能力の発見

|

2 なぜ、「主体性」を高めることが求められるのか | (1) 「主体性」を発揮する要素 (2) 「主体性」を高める「問題意識」の重要性 (3) 問題認識のレベルの違いを振り返る (4) 問題を分割する、深堀する、改善意識とスキルが「主体性」を高める

| |

| 2日目 9:30~ 17:00 | 3 なぜ、「働きかけ力」が必要なのか | (1) 組織、チームの構造と機能を再認識する (2) 「働きかけ力」を高める「意識・日常業務」の重要性 (3) コミュケーションと論理性が「働きかけ力」を高める

|

4「実行力」を強化するPDCAの原則 | (1) PDCAの前提として必要な2つのW(Why & What) (2) PDCAを階層化して、マイルストーンでゴールを定義する (3)「主体性」と「働きかけ力」で「実行力」を高め成果を創出する

| |

5 近未来を見据えた明日からの行動計画を具現化する | 『 業務面・自己啓発面から考察する行動計画』

| |

総括と質疑応答 | ||

※プログラム内容は、変更される場合があります。

また、進行の都合により時間割が変わる場合がございます。あらかじめご了承ください。

※昼休みは12:00~13:00を予定しております。

船橋 正美

一般社団法人日本能率協会

経営・人材革新センター 専任講師

参加者区分をお選びいただき、下記項目からお申し込みされる日程にチェックを入れてください。(複数チェック可)

※ お申し込みされる日程を選択してください。

| 開催期間 | 開催地域・形式 | 会場・詳細 | 参加料(税込) | 申込 |

|---|---|---|---|---|

|

2026

|

オンライン参加 |

Zoom

121,000円(税込)

|

121,000円 |

海外からの参加お申し込みは、お問い合わせフォームよりご連絡ください。

参加者のご都合が悪い場合は、代理の方がご出席ください。

代理の方もご都合がつかない場合は、下記の通り、所定の手続きをお取りいただきます。

| キャンセル ご連絡日 |

キャンセル料 | 2025年度日程変更手数料 2025年4月1日~2026年3月31日 |

2026年度日程変更手数料 2026年4月1日~2027年3月31日 |

|---|---|---|---|

| 開催15日前 〜開催8日前 (開催当日を含まず) |

参加料の |

無料 |

無料 |

| 開催7日前 ~前々日 (開催当日を含まず) |

参加料の |

|

|

| 開催前日 |

参加料の |

|

|

| 開催当日 |

参加料の |

|

|

※ 残席わずか/満席の表示がないもの、開催が1週間以上先のものについてはご確認いただかなくともそのままお申し込みいただけます。

下記のお問い合わせフォームより

お問い合わせください。

ご登録済みの場合はログインを、未登録の場合は申込責任者情報入力をお選びください。

申込責任者情報をご登録済みの方は登録されたメールアドレスとパスワードでログインしてください。

ログインすることで申込責任者情報の再入力は不要です。

申込責任者情報を未登録の方は下記ボタンより申込責任者入力へお進みください。

申込責任者情報を登録すると、次回以降ログインにより申込責任者情報の再入力は不要です。

次の画面でご入力いただいた内容でご登録する事が可能です。是非ご登録ください。

※ゲスト申込も可能です。